Le silicium utilisé pour fabriquer les cellules solaires photovoltaïques conventionnelles est opaque. D’où les difficultés rencontrées par les chercheurs à produire des cellules transparentes qui pourraient s’appliquer aux fenêtres de nos maisons. Mais des physiciens avancent aujourd’hui une idée aussi nouvelle que simple. Et si l’on perçait simplement des trous dans les cellules.

Des cellules solaires transparentes, ça existe déjà. Cependant, leur efficacité reste limitée. Elle dépasse rarement les 3 à 4 %. Et utilisées pour fabriquer des fenêtres, elles auraient tendance à teinter les intérieurs de nos maisons de rouge. Mais des chercheurs de l’université nationale des sciences et des technologies d’Ulsan (Unist), en Corée du Sud, pourraient bien avoir trouvé une solution originale et économique au problème.

Une idée folle:

À l’heure actuelle, les panneaux solaires à base de silicium cristallin sont les plus efficaces du marché. Ceux qui jouissent de la meilleure stabilité aussi. Alors les physiciens de l’Unist, en quête d’une technologie de production photovoltaïque transparente, se sont concentrés sur ces panneaux-là. « Une idée folle », commente Kwanyong Seo, chercheur, dans un communiqué. Pourquoi ? Tout simplement parce que le silicium cristallin… n’est pas transparent !

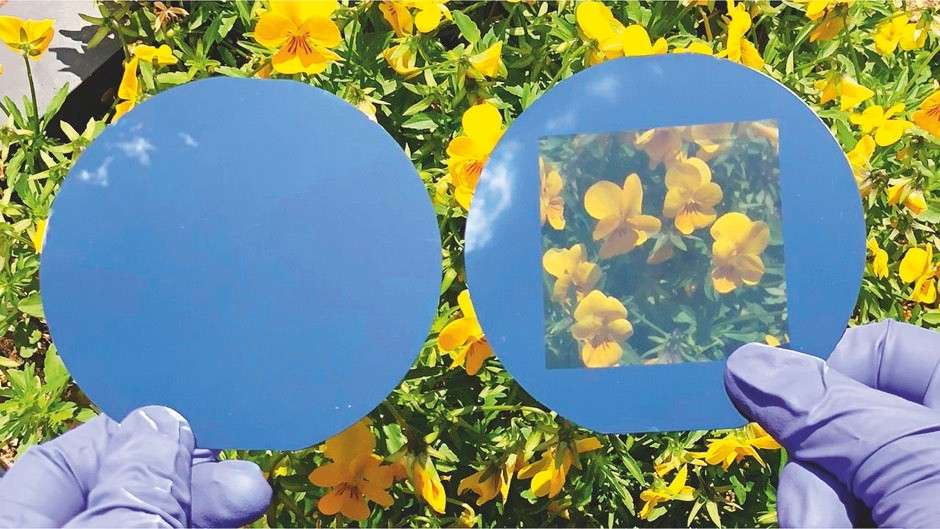

Pas de quoi arrêter les physiciens de l’Unist. Leur idée est aussi simple qu’efficace, apparemment. Ils ont percé des cellules solaires conventionnelles de tout petits trous, d’environ 100 μm, soit peu ou prou l’épaisseur d’un cheveu humain. Des trous disposés sur la cellule de manière à rendre le motif invisible à l’œil humain. Et à rendre ainsi la cellule aussi transparente qu’une vitre teintée. Tout en conservant 12,2 % d’efficacité – contre 20 % pour les cellules photovoltaïques classiques.

Une technologie plus adaptée aux immeubles

Les chercheurs de l’Unist notent aussi que leurs nouvelles cellules perdent moins de 4 % d’efficacité lorsqu’elles sont placées verticalement. Une situation dans laquelle l’efficacité des cellules classiques chute de près 30 % du fait de l’angle rasant avec lequel la lumière les frappe.

D’où l’idée de remplacer les fenêtres actuelles par de nouvelles, équipées de telles cellules solaires. « Il faudra encore s’assurer de leur stabilité mécanique et de leur résistance. S’adapter à quelques réglementations aussi », reconnaît Kwanyong Seo. Et réussir à fabriquer des cellules suffisamment grandes et pourquoi pas, un peu plus efficaces encore. L’avantage étant que le procédé de fabrication ne varie pas fondamentalement de celui déjà mis en œuvre pour les cellules classiques.

Les chercheurs notent que fabriquer des fenêtres en cellules solaires transparentes serait surtout avantageux pour les immeubles. Ceux-ci, en effet, offrent une surface de toit de plus en plus petite comparé à leur surface intérieure exploitable. Difficile, dans ces conditions, pour des panneaux solaires installés sur les toits, de subvenir à l’intégralité des besoins. « Les fenêtres offrent plus de surface », concluent les chercheurs de l’Unist.

- Des chercheurs sud-coréens ont fabriqué des cellules solaires presque transparentes. En y perçant des trous microscopiques.

- Ils espèrent bientôt pouvoir les utiliser comme fenêtres d’immeubles.

Photovoltaïque : des cellules organiques bientôt sur nos fenêtres ?

Heliatek, une start-up allemande, a développé de nouvelles cellules photovoltaïques organiques commercialisables. Certes moins efficaces que leurs homologues en silicium, elles présentent des avantages d’exploitation pour contrebalancer ce problème. Légères, souples et semi-transparentes, ces cellules pourraient recouvrir certains bâtiments et même être intégrées dans des vitres.

Article de Quentin Mauguit paru le 18/04/2012

La course pour le développement de nouvelles cellules photovoltaïques organiques rentables se poursuit activement dans le monde industriel. Mais en quoi diffèrent-elles de leurs homologues en silicium ? Réponse : elles sont souples, légères et leur fabrication ne requiert pas de hautes températures. Les cellules organiques se composent de longs polymères conducteurs pouvant être déposés grâce à un dispositif d’impression utilisant des solvants liquides.

Elles présentent néanmoins deux points faibles : les panneaux produits commercialement ont un rendement de 5 %, bien loin du record atteint en laboratoire (10,6 %), et une durée de vie relativement limitée. Pour rappel, les cellules en silicium commerciales convertissent la lumière en électricité à un taux de 15 % (un record de 40 % a été atteint en conditions expérimentales). L’utilisation des structures organiques se limite actuellement à quelques applications précises et, il faut bien l’admettre, parfois un peu gadget (chargeurs de portable, sacs recouverts de panneaux solaires, etc.).

La start-up allemande Heliatek propose désormais des panneaux photovoltaïques présentant un taux de conversion de seulement 8 %. Pour obtenir un produit rentable dans les années à venir, cette entreprise a dû optimiser la conception, mais aussi les procédés de fabrication de ses cellules. Les avantages liés à leur exploitation permettraient de concurrencer efficacement leurs homologues inorganiques.

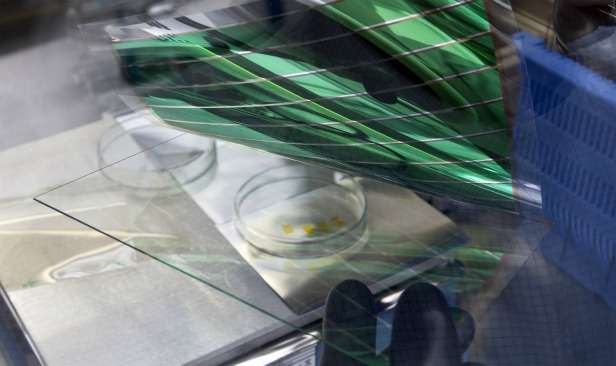

Des cellules photovoltaïques organiques produites en roll-to-roll

Les cellules organiques d’Heliatek ne sont pas fabriquées à partir de longs polymères, mais bien d’oligomères. Ces molécules, plus stables dans le temps, sont courtes et pèsent en général moins de 2.000 g par mole. Elles seraient déposées et polymériseraient sous vide, ce qui permet un contrôle précis de l’épaisseur des dépôts, plusieurs couches pouvant être superposées, et surtout d’assurer une uniformité des films produits. Le procédé « à vide » est plus onéreux que l’impression, mais il permet de fabriquer des panneaux en continu (en « roll-to-roll ») sur des films de polyester (les impressions s’effectuent sur des panneaux de verre).

Le rendement actuel de 8 % est faible ,mais la firme prévoit d’atteindre prochainement 12 % grâce à l’utilisation de cellules fonctionnant en tandem, i.e. les différentes couches superposées pourraient libérer des électrons en réponse à plusieurs longueurs d’onde. Actuellement, les deux couches réagissent au même spectre lumineux ,mais affirme l’entreprise, elles compensent cette faiblesse par de bonnes performances lorsque le ciel est couvert, quand la luminosité est faible ou encore lorsqu’il fait chaud. Selon Thibaud de Séguillon, directeur de la start-up, des panneaux placés à Singapour durant un mois auraient été plus rentables que des installations inorganiques conventionnelles.

Une intégration dans le béton et le verre ?

Le coût de production de ces cellules (rapporté au watt) ne sera pas en mesure de rivaliser avec celui des panneaux inorganiques avant quatre à cinq ans. Cependant, leur utilisation pourrait fortement réduire les coûts de construction de certains ouvrages. Étant souples, légers et résistants dans le temps, les produits d’Heliatek peuvent être déposés sur divers éléments de façade, donc sur de grandes surfaces, sans devoir mettre en place de coûteux systèmes d’ancrage (les panneaux conventionnels s’installent majoritairement sur les toits).

Mais ce n’est pas tout, les nouvelles cellules sont semi-transparentes et laissent passer une certaine quantité de lumière. L’entreprise planche actuellement sur un projet visant à les intégrer dans des vitres qui seraient alors teintées. Certains bâtiments du futur pourraient donc produire du courant sur toutes leurs surfaces, de quoi se rapprocher un peu plus du rêve des constructions fonctionnant en autarcie énergétique.

Source: https://www.futura-sciences.com/